赵君波:毕业于浙大城市学院99级药学专业,现任医学院学工办主任兼团委书记,医学院党委委员、行政教工党支部书记,城市学院女工委委员,CDC大学生职业生涯发展工作室负责人,学生社团“西城心旅”协会发起人兼指导教师,《大学生职业生涯规划》公选课主讲教师之一。全球职业规划师、北森生涯规划师、国家职业指导师、形象礼仪讲师、埃里克森教练型教师、杭州市大学生就业创业专家指导团导师、杭州市就业创业师友计划导师,浙江警察学院《公安外事礼仪》课程外聘讲师,杭州市第24期青年团干部培训班学员。

五月初,气候最是宜人,伴着恰到好处微风和清阳,我们走进学工办,与赵君波老师进行了一次简短但真挚的交流。

Q1:听说赵老师是我们的大师姐,是城市学院第一届学生,那您觉得学校当时的模样和现在有什么区别吗?

当时城市学院刚刚建立,整个学校就只有100亩,豆腐干大小,从南边的科技楼到现在的一食堂,感觉没走几步路就逛完了。我们来报到的同学面面相觑,怀疑自己是不是上了一个假大学(笑),因为在我们印象中,大学就不应该这么小的。

现在的话,首先就是学校变大了,而且以前还很低矮的树都已经长成可以给军训学子遮阴的参天模样了,学校周边的交通也开始变得发达起来了,我都还记得我来学校后第一个假期结束回来,险些找不到学校的校门。现在不一样了,你出去打个车,跟人家说要到城市学院,肯定所有司机都能找到的。

Q2:除了学校,现在的学生跟当年有没有什么区别呢?

那时候整个学校就400多人,我们药学一个系就只有一个班,所以通识课都是跟别的专业在一起的,400多人一个学期就都熟悉了,当时什么学生组织社团都没有,都是我们第一、二届一点一点建立起来的,所以哪位学生有点儿突出的才能,我们都当宝藏一样对待。我记得有一个学生骨干,毛笔字写得特别漂亮,所以每次有什么宣传,都要叫他来帮忙。

而现在的学生……嗯……因为科技发展了,电子产品也普及了,所以他们眼界都很宽,大家的能力都很强,一个活动,可能可以找出七八个能胜任策划工作的学生,而且大家都可以给你做的很精彩。

Q3:除了区别,有没有什么二十多年都没有改变的事情呢?

首先就是学校对我们学业的帮助和支持是一直没有改变的,我记得以前药学是没有实验室的,我们一个班十八个人每次要上实验课,都是学校安排一辆“专车”把我们送到浙大湖滨校区(就是现在嘉里中心的位置),我们还笑称学校这是给我们领导的待遇;现在虽然医学院学生变多了,但是在浙大附属医院的见习实习,学校还是统一安排,有集体行动也会安排专车接送。

第二个就是学生,虽然这么多年,学生的眼界和能力都在改变,但是城市学院出来的孩子总是带着一股大气和灵气,这个可能跟原生家庭也有点关系,我这么多年看过来,城院的孩子的气质总是很出众的。

还有一点算是玩笑,我们当时开学典礼是在老体育馆,后来毕业十周年返校也是在老体育馆,大家对那里都产生感情了(笑)。

Q4:毕业后,赵老师为什么会选择留在母校?

这也许就是缘分吧,我当时在浙大的校招也投了简历。系里之前安排我在省药检所实习,双方也都有意向留用,就在即将做决定之前,学校这边留校名额出来了,我结合自己的兴趣所在,最后还是选择留在学校。想当年特别重视这次机会,那应该是我毕业后唯一一次求职面试,特别紧张,还特地买了一套灯芯绒的正装,然后跟同学一起模拟面试准备了好久。

Q5:听说赵老师还去过学校很多其它职能部门任职,这对赵老师给学生进行职业规划有什么帮助吗?

最大的帮助就是可以多方面的了解学校情况,通过服务教职员工和学生两个不同的群体,让自己在工作中锻炼和提升了较好的组织协调与沟通能力吧,当然很多待人接物的道理也在工作中不断变得清晰。我从来没有离开过校园,因为接触的都是学生,而且刚毕业那会儿,跟学生年纪也没有差多少,都比较有共同话题,交流起来也很轻松,学生更多的都还是叫我学姐(笑),所以一直待在学校能贴近感受学生的想法应该是我最大的助力。

不过也有弊端,平时我很难真正接触到社会上其他岗位的资讯和招工习惯,所以一方面我通过专业的培训学习,掌握生涯教育和就业指导的理论知识与技能,同时通过接触不同行业的从业人员尤其是企业HR,了解最新的行业咨询;另一方面,通过搭建校企平台,邀请行业从业人员来校宣讲,与学生一起聆听,接受这些最新的资讯,我觉得这样可以帮助我更好地为学生进行职业规划和就业指导。当然,现在作为CDC大学生职业生涯发展工作室的负责人,还会跟工作室其他团队成员老师一起开展课程建设、策划与设计主题工作坊,提供个体咨询等,在自助与助人的过程中,不断地清晰作为一名辅导员的价值认同与职业幸福感。

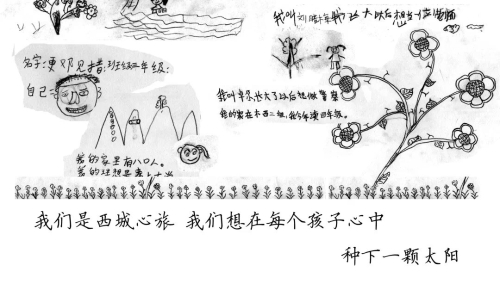

Q6:听说除了职业规划,赵老师还是西城心旅第一任指导老师,当初创立西城心旅,有什么印象特别深刻的事情吗?

我们学校的西城心旅是一个去西部山区支教的公益项目,在04年的时候组建的。

建立这个活动的契机是我一个高中同学去西部支教,在我们班级群里分享了支教时写的日记。我挺感动的,就想着我们自己做一个,当时提出来的时候大家都很支持,几个学生骨干就组织起来开始规划西城心旅的雏形。

最早的时候其实没有多少活动经费,我们就把军训时候的服装回收,甚至还有人自掏腰包。同时相关职能部门、分院和学校领导也很支持这个项目,他们提供启动资金、摄像机等专业设备,还替我们申请学分,甚至第一年因为不清楚当地情况,又只有我一个女辅导员,学校为了我们安全,特地安排一位男辅导员提前入职与我们同行。15年来,西城心旅一直走在公益的路上,白开水文化也已经深入西城人的心中,爱心书屋的牌子一直悬挂在阿坝州松潘县热务沟中心校的墙上,见证着东西部文化的交流和两族人民的友谊。

我们去支教的那个地方特别偏僻,没有手机信号、时不时的会停电,支教队员住在稻草和砖头搭建的临时“床铺”上,买菜都要提前在县城里买好带进去。我们第一次去没有经验,菜买少了,最后万不得已我们只好去当地居民家里买菜,我到现在都还记得我们最后一顿饭,满桌子唯一的菜就是莴苣。不过我们都很开心,12个小时的家访来回山路上,一边走一边模仿还珠格格里面的场景(笑)。

我连续两年带队去支教,第二年去的时候受资助的小女孩特地为我改编了一首歌曲,当时是一边流泪一边听完的,那时真真切切地感受到了这个活动的意义和价值。第三年她中考的时候,趁着“五一”假期过去给她做考前辅导,带去了一些辅导用书,最后她顺利考上了松潘中学,特意写信来报喜,还说我带去的辅导用书帮助很大,有些题目考试的时候都遇上了,顿时信心大增。

Q7:最后做个总结吧,赵老师觉得自己从第一届学子到学工办主任,伴随城市学院共同走过了20年,有什么体会吗?

经历这么多,一直不变的应该就是一种身为城院人的情怀吧,我觉得城市学院的建设和发展有我以及其他留校学子参与其中的影子。

看着城市学院一步一步走到现在,心中还是很感动的,比如说一食堂门口那一排树,我刚来的时候才只有一根主干,现在都已经枝繁叶茂了。毕业前夕在慕贤楼前种下的白杨树也已成林,身为看着城院成长并参与其中的一份子,我真的有一种成就感。

可能我在这里面不是最突出、贡献最大的那个人,但是我是其中的一份子,这让我满足而且自豪。

最后想说,祝愿自己的小家和母校这个大家,在今后的岁月里都能幸福美满。

去采访赵君波老师的时候,正好碰到了几位学生因为毕业就业的问题来找赵君波老师,一个多小时,七八位学生。这时候,赵老师总是会暂停与我们的对话,眉眼含笑地为每一位学生提供帮助。

赵老师在采访中反复提及了责任感这样的字眼,或许,也正是这份责任感,让她在处理学生事务的时候,能够心平气和,面带微笑地处理到最好。

文:林听